栃木レザーの端革で、小型のリングキーホルダー(角丸三角形)を作ることにしました。

これまで作ってきた図柄と恒例になった観音崎自然博物館「あにぷらまつり」出店用に新しい図柄を考えました。

投稿者:ゆんたく

栃木レザーの端革で、小型のリングキーホルダー(角丸三角形)を作ることにしました。

これまで作ってきた図柄と恒例になった観音崎自然博物館「あにぷらまつり」出店用に新しい図柄を考えました。

投稿者:ゆんたく

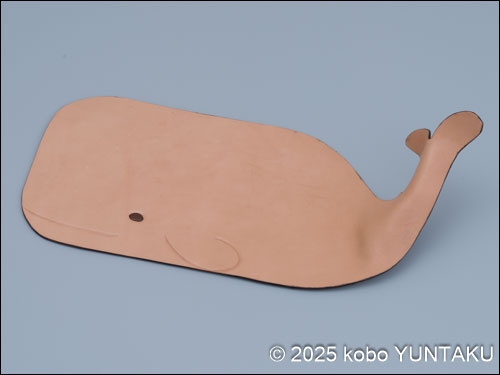

マッコウクジラのマウスパッドが完成しました。マウスを動かしてみると、思っていた以上に滑らかに動かすことが出来ました。

パソコンの画面を見ながらマウスを動かしているときは、マウスパッドを見ることなどありませんが、お気に入りの道具で仕事をするのはとても楽しいことです。

牛革の首にあったしわやたるみが残っている部分が面白い線の模様になり、世界中にただ一つだけのマウスパッドになりました。

これから先、使っていくうちに革の色がゆっくり変わっていくのも楽しみです。

投稿者:ゆんたく

マッコウクジラのマウスパッドを制作中

しっかりと乾燥させてから仕上げ剤をかけます。一頭の牛が、毎日色々な動きをする中で出来上がった線の模様は愛おしく、何にも変えられないと思いました。

投稿者:ゆんたく

マッコウクジラのマウスパッドを制作中

マッコウクジラの体の部分でパソコンのマウスを動かすので、頭から体の部分は平にします。

全てを平らにすると動きがでないので、尾の部分を立てるようにします。

革全体を湿らせてから、尾を両手で立てて形を整えます。

投稿者:ゆんたく

マッコウクジラのマウスパッドを制作中

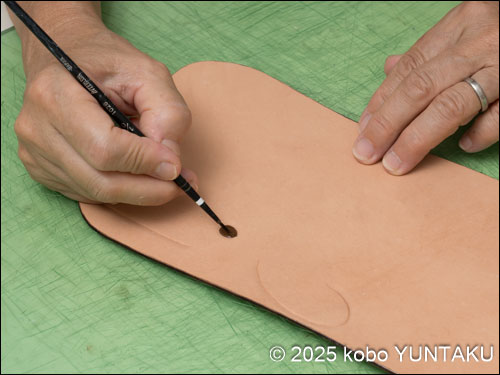

アクリル絵の具を使って細筆でマッコウクジラの目に色を付けます。優しい眼差しにしたいので黒は入れません。刻印で彫った線が立体に見えるように注意して色をさしました。

投稿者:ゆんたく

マッコウクジラのマウスパッド コバ仕上げ

貼り合わせた部分に、色のつかない透明のコバ液をつけてから乾燥させます。

透明な感じに仕上がるのですが、貼り合わせた部分もそのまま見えてしまったので、これまでと同じ焦茶色をほんの少しこの透明に仕上がるコバ液を加えました。

もう一度貼り合わせた部分に混色の液を塗って仕上げます。

※ コバとは、裁断した革の断面のこと

投稿者:ゆんたく

「へりおとし」という道具を使って、牛革の角を落とします。丸みをつけておくと、この後の「コバ磨き」が綺麗に仕上がります。

どんな仕事も目立たないところをきちんと丁寧にしておくことが大切だと、この仕事を通して学びました。

ふのりをつけて磨いてからよく乾かします。

投稿者:ゆんたく

乾かしてから本裁ちをして、表側部分をつくります。マウスパッドとして使いたいので、裏側には薄い染め革を貼ります。

両面をしっかりと貼り合わせます。もう一度、貼り終えた革を綺麗に切ります。

投稿者:ゆんたく

型紙より少し大きめにマッコウクジラの形に切りとります。目、口、ひれを描いてから、刻印で打ってマッコウクジラの顔にします。

投稿者:ゆんたく

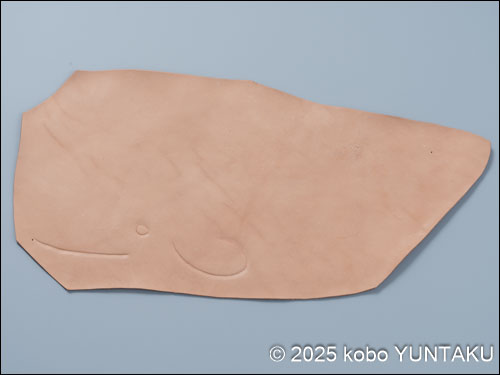

牛革の半裁分(250デシ)を広げて、しわやたるみが残っている部分を切りとります。

切りとった部分を水洗いして、乾燥させます。

乾燥した後、革を揉んで柔らかくします。しわやたるみは残るので、自然に出来た模様のようになります。

投稿者:ゆんたく